○ アイコムのリグと接続

(※ケンウッド・ヤエスの場合)

* アイコム製品でCT-17を使用してリグから周波数とモードを取得する。

- 1 はじめに

- CT-17はアイコムの製品で、パソコンとリグを接続する機械(インターフェース)です。

リグにパソコンを接続することにより、周波数や運用モード、VFO/メモリー状態をコントロールできるようにするものです。

なお、技術がある人なら簡単に自作することができますので、ネットで検索してみてください。

Turbo HAMLOG/Winでは、周波数と運用モードのリアルタイムな取得と、周波数の設定などを行います。(IC-731を除く)

リグとパソコンの接続については、リグのマニュアルの、REMOTE(リモート)ジャックについてを参照してください。

- 2 Turbo HAMLOG/Winの設定(その1) ※環境設定 => 設定4 又は設定5

-

- ICOM CI-Ⅴ接続1又はICOM CI-Ⅴ接続2の中のリグと接続にチェックを入れる。 ※CI-Ⅴ(シーアイ ファイブと読む)

- COMは、使用するシリアルポート(RS-232C)番号です。(COM1 ~ )他で使用していないポートを選んでください。

パソコンのCOMポート番号は、マイコンピュータのデバイスマネージャや、環境設定のCOMボタンで確認することができます。

アイコムの場合、一つのシリアルポートで、CT-17を介して4機までのリグをコントロールできます。

- ボーレートは、リグ/PC間の通信速度です。

最近のアイコム機は自動設定になってますので、ここは9600bpsや19200bpsがよいでしょう。

リグのマニュアルの「セットモード CI-Ⅴのボーレート設定」を参照ください。

ちょっと前のリグですと、蓋を開けてディップスイッチで設定します。詳しくは、リグのマニュアルを参照してください。

- 以上、設定が完了したら、保存ボタンをクリックして環境設定を閉じ、

Turbo HAMLOG/Winを再起動してください。

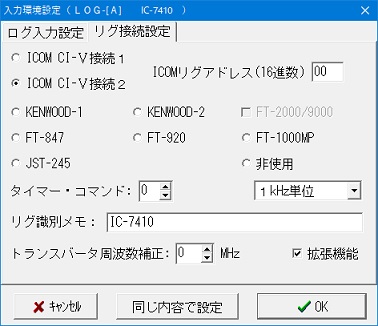

- 3 Turbo HAMLOG/Winの設定(その2)

※続いて、入力ウインドウで右クリック => リグ接続設定

-

- 接続するリグを選択します。環境設定5のICOM CI-Ⅴ接続2を使用する場合はここでも

ICOM CI-Ⅴ接続2を選択します。

- 続いて、リグのアドレスを16進数で入力してください。(例えば、IC-275の場合は10)

リグのアドレスは、リグのマニュアルのREMOTE(リモート)ジャックについてを参照してください。

なお、COMポートひとつに1台だけアイコム機を接続するであれば、アドレスは00でも大丈夫です。

リグ接続設定では、入力ウインドウ LOG-[A] ~ [F]ごとに違うリグを設定することができます。

- 同じ内容で保存ボタンをクリックすれば、入力ウインドウ LOG-[A]~[F]がすべて同じ内容で保存されます。

- 1kHz単位、 kHz四捨五入、 全桁を取得、 取得しないについて

- 1kHz単位では、リグからリアルタイムにデータを取得することができます。1kHz未満は切り捨てです。

- kHz四捨五入では、リグの周波数の1kHz未満を四捨五入して、Turbo HAMLOG/Winに取り込みます。

- 全桁を取得では、Turbo HAMLOG/Winの周波数欄に入力可能な幅の分すべて取り込みます。

- 取得しないでは、データ入力欄がクリアされたときや、データが1件登録されたときに周波数とモードを取得します。

- タイマー・コマンドは、ここに1以上の数値を入れておくと、0.n秒間隔で周波数/モードの読み出しコマンドをリグに送出します。

通常はゼロとしてください。

トランシーバーの設定で トランシーブOFFとした場合で、かつ、リアルタイムに周波数/モードを取得したい場合のみここにチェックを入れてください。

アイコム各機種の初期値では、トランシーブONになっていますので、ここはゼロとしてください。

なお、トランシーブONの状態で複数のリグを接続した場合は、リグ同士がそれぞれ連動してしまいます。

これを防ぐためにリグの設定で トランシーブOFF とした場合、Turbo HAMLOG/Win で連続して周波数等を取得できなくなります。

そこで、ここに数値を入れることにより、指定した間隔でリグにデータを送れというコマンドを送ります。

ただし、トランシーブONの状態と比較するとレスポンスはかなり悪くなりますので、なるべくこの機能は使わず(ゼロを指定)、リグはトランシーブONで使いましょう。

- 拡張機能について

IC-756のように、VFO A/Bではなく Main/Subという概念のリグの場合、ここにチェックを入れなければVFOの切り替えができません。

また逆に、およそ1995年以前のリグの場合、ここにチェックをいれるとVFOの切り替えができません。

とりあえずここにはチェックを入れるようにし、VFOの切り替えができなかったら、ここのチェックをはずしてみてください。

4 どんなことができるか

- リグのダイアルを回したりバンドを変更すると、それに連動して入力ウインドウの周波数が変化します。

- リグのモードを変更すると、入力ウインドウのモードが変わります。(環境設定の設定4で、

モードは取得しないにチェックが入っている場合を除く。)

- 入力ウインドウの周波数を、リグに転送することができます。

周波数を手入力した場合は7バイトまでの周波数をリグに転送します。

リグから転送されてきた周波数のままの場合は、記憶している周波数をそのまま1~10Hz単位までリグに転送します。

入力ウインドウの右クリックメニューか、キー割り当て

によるショートカットキーが便利です。

- 入力ウインドウの電波型式を、周波数と同時にリグに転送することができます。(環境設定の設定4で、

リグのモードは設定しないにチェックが入っている場合を除く。)

- 入力ウインドウのポップアップメニューから、VFOの切替ができます。

現在A/BどちらのVFOになっているかはチェックしておりませんので、切り替わらない場合はもう一度実行してください。

キー割り当てによるショートカットキーが便利です。

- 入力ウインドウのポップアップメニューから、リグの送受信切替ができます。

現在送信中か受信中かはチェックしておりませんので、切り替わらない場合はもう一度実行してください。

この機能は、コマンド 1Chを使っていますので、比較的新しいリグ(たぶん1997年以後)でないと機能しません。

詳しくは、リグのマニュアルを参照ください。

PTTのon/offは、キー割り当てによるショートカットキーが便利です。

また、CQマシーンではWavファイルを再生中にPTTを連動させることもできます。

- CW運用中に限り、3段階のフィルター情報を一時的に記憶します。

CW以外のモードに切り替えると、フィルター情報はデフォルトに戻ります。

- 5 リグのアドレス例(以下、出荷時の値ですので変更可能。COMポートひとつに1台だけアイコム機を接続するであれば、00でもOK )

- IC-275・・・10 IC-375・・・14 IC-575・・・16 IC-760・・・1E IC-780・・・26 IC-970・・・2E IC-726・・・30 IC-729・・・3A IC-736・・・40 IC-820・・・42 IC-775・・・46 IC-706・・・48 IC-706MkII・・・4E IC-706MkII-G・・・58 IC-746・・・56 IC-756・・・50 IC-756PRO・・・5C IC-760・・・1E IC-760PRO・・・2C IC-7400・・・66 IC-7000・・・70 IC-7410・・・80 IC-9100・・・7C IC-7300・・・94

※IC-731には対応しておりません。もし、周波数表示が、例えば 7.038MHzとなるはずが、703.812MHzなどと表示される場合は、リグの設定で

731モードをOFFにしてください。詳しくは、リグのマニュアルを参照してください。

- 6 USB接続するインターフェースがおすすめです。

- FTDI社 TTL-232R-5V 秋月電子※橙色の線(TXD)と黄色の線(RXD)をピンジャックの芯線に、黒色の線(GND)を被覆側に繋ぐだけです。

JN2AMD's Homepage

(97)